Checklist complète et détaillée avant un nettoyage après syndrome de Diogène

Comprendre l’importance d’une préparation minutieuse

Le syndrome de Diogène n’est pas seulement une question d’encombrement ou de manque d’hygiène. C’est un trouble complexe, souvent lié à un isolement social, à une accumulation compulsive et à des difficultés à jeter, qui entraîne des conséquences sur la santé physique, psychologique et sociale. Avant d’entreprendre un nettoyage, il est crucial d’établir une checklist précise.

Le syndrome de Diogène n’est pas seulement une question d’encombrement ou de manque d’hygiène. C’est un trouble complexe, souvent lié à un isolement social, à une accumulation compulsive et à des difficultés à jeter, qui entraîne des conséquences sur la santé physique, psychologique et sociale. Avant d’entreprendre un nettoyage, il est crucial d’établir une checklist précise.

Cette liste n’est pas uniquement un outil pratique : elle permet de structurer l’action, de limiter les risques sanitaires et de prendre en compte la dimension humaine. Une préparation rigoureuse est essentielle pour protéger la santé des intervenants et préserver la dignité de la personne concernée.

1. Comprendre la situation et évaluer les risques

Identifier le degré d’encombrement et de dégradation

Un logement touché par le syndrome de Diogène peut présenter différents niveaux de gravité :

Accumulation légère : encombrement modéré, circulation encore possible.

Accumulation sévère : accès difficile, zones obstruées, risques de chute.

Insalubrité avancée : déchets organiques, moisissures, infestation d’insectes ou de rongeurs.

Pourquoi c’est important : selon l’INSERM et plusieurs études cliniques, l’état du logement influe sur la méthode et la durée d’intervention, mais aussi sur le type d’équipements nécessaires.

Repérer les dangers immédiats

La première étape est d’identifier tout danger pour la santé ou la sécurité :

Risques biologiques (bactéries, champignons, virus).

Présence de seringues, produits chimiques ou médicaments périmés.

Risque d’effondrement de structures fragilisées par le poids des objets ou l’humidité.

Risque électrique si des appareils sont enfouis ou si l’humidité est importante.

2. Aspects psychologiques : préparer la personne et l’entourage

Communication bienveillante

Pour la personne atteinte du syndrome, le nettoyage peut être vécu comme une intrusion ou un arrachement. Selon les travaux de l’Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologie, il est essentiel d’adopter :

Un langage respectueux et non culpabilisant.

Une écoute active, en laissant la personne s’exprimer sur ses craintes.

Un rythme adapté, en évitant les nettoyages brutaux qui peuvent entraîner un choc émotionnel.

Impliquer les proches et voisins

Les voisins peuvent être indirectement affectés (odeurs, nuisibles, risques sanitaires). Les informer avec tact et leur expliquer la démarche peut réduire les tensions de voisinage et faciliter la suite.

3. Préparer le matériel et les protections

Équipements de protection individuelle (EPI)

Les recommandations de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) prévoient :

Masques FFP2 ou FFP3 contre les particules fines et agents pathogènes.

Gants nitrile ou latex à usage unique.

Combinaisons jetables à capuche.

Lunettes de protection.

Chaussures fermées ou bottes étanches.

Matériel nécessaire

Sacs poubelle renforcés (très résistants).

Conteneurs pour tri sélectif et déchets dangereux.

Produits désinfectants à large spectre.

Lampes frontales pour zones peu éclairées.

Aspirateurs avec filtres HEPA (capables de retenir les particules fines).

4. Organisation et logistique

Planification de l’intervention

Établir un plan d’action clair :

Ordre des pièces à traiter (souvent du moins encombré au plus encombré).

Points d’évacuation pour les déchets.

Zones de décontamination pour le matériel et les intervenants.

Autorisations et aspects administratifs

En cas d’intervention dans un immeuble collectif, il peut être nécessaire de prévenir le syndic, la mairie ou les services sociaux. L’INSEE souligne que dans près de 60 % des cas, une intervention coordonnée avec les autorités locales permet un meilleur suivi post-nettoyage.

5. Gestion des déchets et respect de la réglementation

Tri des déchets

Déchets recyclables : cartons, plastiques, verres.

Déchets dangereux : piles, peintures, solvants, médicaments.

Déchets biologiques : denrées alimentaires pourries, excréments, seringues.

Les filières d’élimination doivent respecter les normes locales. Par exemple, les déchets biologiques doivent être traités comme DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux).

6. Nettoyage, désinfection et décontamination

Étapes clés

Débarras : évacuation des encombrants et déchets.

Nettoyage en profondeur : retrait des poussières, graisses et saletés incrustées.

Désinfection : application de produits virucides, bactéricides et fongicides.

Assainissement de l’air : ventilation, éventuellement traitement à l’ozone.

Cas particuliers

Moisissures : traitement antifongique après élimination des matériaux contaminés.

Infestation : intervention conjointe avec une entreprise de désinsectisation/dératisation.

7. Préparer l’après-nettoyage : prévention des rechutes

Le syndrome de Diogène ayant souvent une origine psychologique ou psychiatrique, le nettoyage seul ne suffit pas. Un accompagnement est nécessaire :

Suivi médical ou psychologique.

Aide sociale pour réapprendre la gestion du logement.

Mise en place d’un système de visites régulières (proches, aide à domicile, travailleurs sociaux).

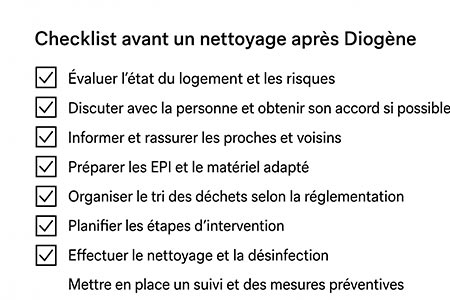

Exemple de checklist synthétique

Évaluer l’état du logement et les risques.

Discuter avec la personne et obtenir son accord si possible.

Informer et rassurer les proches et voisins.

Préparer les EPI et le matériel adapté.

Organiser le tri des déchets selon la réglementation.

Planifier les étapes d’intervention.

Effectuer le nettoyage et la désinfection.

Mettre en place un suivi et des mesures préventives.

Un nettoyage après syndrome de Diogène n’est pas une simple opération de ménage : c’est une intervention à la croisée du social, du médical et du sanitaire. La checklist permet d’anticiper chaque étape, de sécuriser les intervenants, de protéger la santé publique et de respecter la dignité de la personne. En s’appuyant sur des données fiables, une préparation solide et une communication respectueuse, il est possible de transformer cette étape difficile en un nouveau départ.

Sources utilisées :

INSERM, Dossier thématique sur les troubles du comportement et le syndrome de Diogène, 2022

INSEE, Études sociales et sanitaires sur l’habitat insalubre, 2021

INRS, Guide pratique des équipements de protection individuelle, 2023

Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologie, Recommandations cliniques sur la prise en charge du syndrome de Diogène, 2020

- Vues : 111