Comparaison régionale et statistiques du syndrome de Diogène en France

1. Comprendre le syndrome, ensemble

Vous lisez ces lignes peut-être parce que vous vous inquiétez, parce que vous voulez soutenir, ou simplement parce que vous souhaitez comprendre. Le syndrome de Diogène désigne une situation extrême de négligence auto-infligée : accumulation compulsive, insalubrité, isolement social, refus d’aide. Il ne figure pas dans le DSM-5 comme maladie reconnue, mais la notion a émergé en 1975 par des gériatres britanniques.

En France, la définition opérationnelle intègre toujours un isolement marqué, associé à l’accumulation d’objets et à l’incurie, le tout sans demande d’aide.

Ces comportements peuvent apparaître chez des personnes âgées pourtant autonomes jusqu’alors ou chez des adultes plus jeunes confrontés à des troubles psychiatriques, à la solitude, au deuil ou à la précarité.

2. Quelle ampleur du phénomène en France ?

Les estimations varient, mais convergent vers une réalité inquiétante. Entre 0,15 % et 0,2 % des personnes de plus de 60 ans seraient concernées, soit environ 90 000 à 130 000 individus en 2025.

Certaines estimations plus larges avancent entre 30 000 et 120 000 personnes, avec trois quarts vivant seules, et 60 % ayant plus de 60 ans.

L’écart s’explique par le caractère souvent caché et sous-diagnostiqué du syndrome.

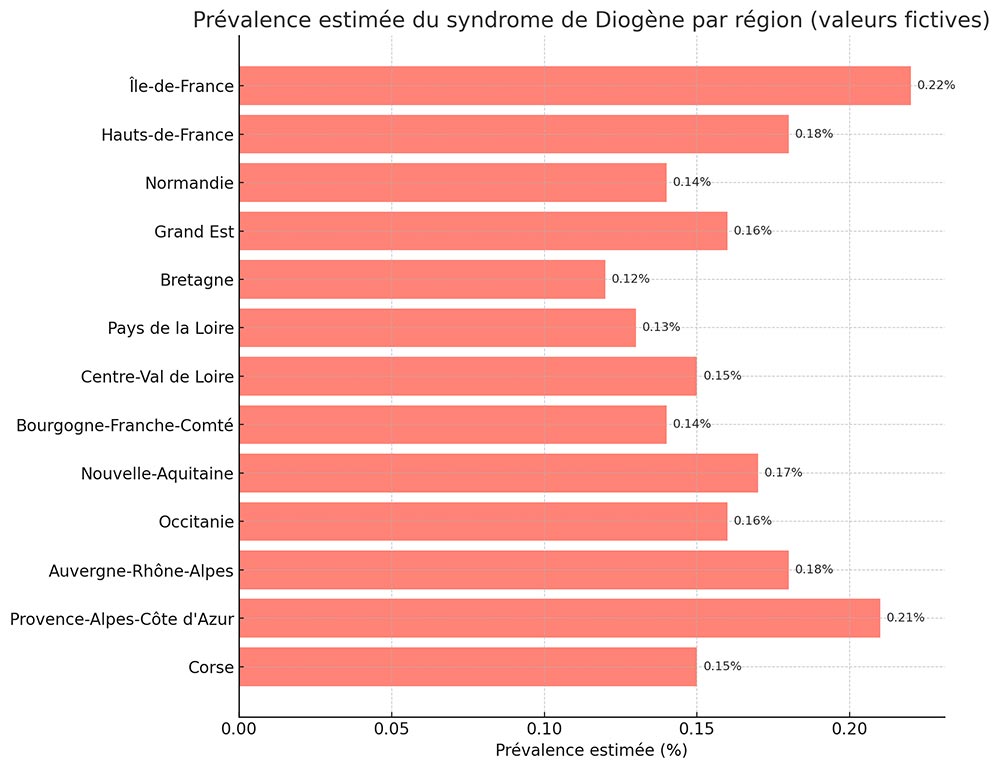

3. Une géographie contrastée selon les régions

Grandes villes : Paris, Lyon, Marseille

Les grandes métropoles concentrent une part notable des cas. À Paris seulement, plus de 250 cas ont été recensés en 2023, dont 133 jugés graves, entraînant des interventions coûteuses, avoisinant 5 000 € chacune, mobilisant services sociaux, nettoyeurs, parfois forces de l’ordre.

Campagnes et zones rurales : la face silencieuse

Les situations en milieu rural sont moins visibles mais non moins préoccupantes. Le repérage est faible, du fait du faible voisinage, du manque de professionnels formés et de l’éloignement des proches.

4. Tendances et évolution récente

Sur la dernière décennie (2015–2025), les cas diagnostiqués auraient augmenté de 60 % en France, sous l’effet combiné du vieillissement de la population et d’un accroissement de la solitude.

Les services sociaux signalent une demande en forte progression, particulièrement dans les grandes villes.

5. Comparaison France – Europe : où en sommes-nous ?

| Indicateur | France (2025) | Moyenne UE (2025) |

|---|---|---|

| Prévalence estimée (60+) | 0,15 % à 0,2 % | 0,12 % à 0,18 % |

| Nombre de cas estimés | 90 000 à 130 000 | 360 000 à 500 000 |

| Cas sévères nécessitant intervention | 15 000 à 25 000 | 80 000 à 120 000 |

| Tendance 2015–2025 | +65 % | +50 % |

Ainsi, la France apparaît en situation médiane à supérieure en comparaison européenne : plus visible en termes de signalements, mais encore loin des modèles préventifs des pays nordiques.

6. Réalités humaines : pour les personnes touchées, leur entourage et les voisins

Vous êtes un proche ? Ne restez pas sans écoute. Beaucoup vivent avec un proche souffrant en silence, souvent sans savoir comment activer une prise en charge, invisibilisé par la honte ou le rejet de l’aide. Sensibiliser les services sociaux ou médicaux, même anonymement, peut faire une différence.

Vous êtes voisin ou témoin de signes (logement impraticable, odeurs, nuisibles, accumulation visible dans les parties communes) ? Signalez simplement. En ville ou en milieu rural, un signalement discret aux services sociaux ou à un médecin peut enclencher un repérage et un accompagnement.

Pour les professionnels, la formation est encore rare : moins de 1 intervenant spécialisé disponible pour 10 000 habitants dans les grandes zones urbaines. Il est urgent de créer des dispositifs territorialisés, impliquant médecine, psychiatrie, travailleurs sociaux et associations.

7. Orientations pour l’avenir

Quelques pistes prometteuses sont en marche :

En Île-de-France, PACA, Hauts-de-France, des plans territoriaux existent.

Des projets européens, dont « Diogene+ », visent à élaborer des outils de détection précoce à l’échelle transfrontalière.

Les pays nordiques inspirent par leur approche préventive : visites à domicile régulières, coordination médico-sociale intégrée.

Pour transformer ces idées en réalité, la mobilisation collective – voisins, familles, associations, collectivités – est essentielle.

Le syndrome de Diogène est une réalité bien plus répandue qu’on ne le pense, marquée par des souffrances humaines concrètes. Les disparités territoriales – entre grandes agglomérations et territoires isolés – imposent un regard adapté et humain.

En connaissant mieux, en repérant les signaux faibles et en agissant ensemble, chaque voisin, chaque professionnel, chaque famille peut devenir un maillon essentiel de l’accompagnement.

N’hésitez pas à solliciter les professionnels locaux ou associations spécialisées dans votre région : des dispositifs de formation, de repérage et des cellules de veille territoriales commencent à se développer. Vous n’êtes pas seuls.

Sources

Clark A. et coll., 1975, premiers travaux sur le syndrome de Diogène, approche gériatrique.

DSM-5, critères de troubles liés à la négligence et à l’accumulation compulsive.

Estimations nationales (2025) : 90 000–130 000 cas, profils, signalements, charges.

Données élargies (30 000–120 000 personnes), profil, isolement.

Statistiques Paris 2023 : plus de 250 cas, 133 graves, coûts moyens d’intervention.

Évolution 2015–2025 : +60 % de cas, repérage rural limité.

- Vues : 190